魯迅書贈(zèng)清水安三字幅考略

陳子善

(華東師范大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,曾參與《魯迅全集》注釋工作。致力于20世紀(jì)中國(guó)文學(xué)史科學(xué)研究與教學(xué))

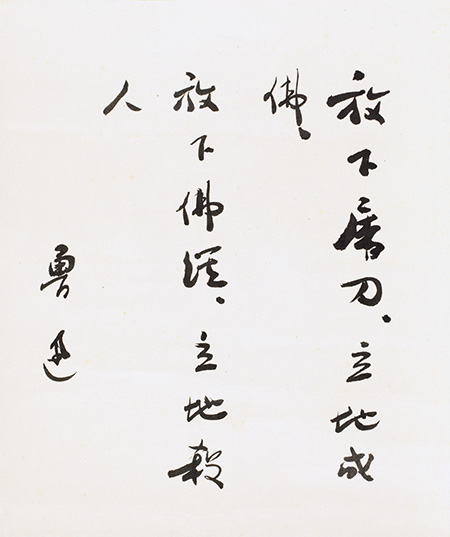

放下屠刀,立地成佛

放下佛經(jīng),立地殺人

上述連署名在內(nèi)總共十八個(gè)毛筆字書于24×20cm的色紙之上,后裝裱成日式條幅,并配有長(zhǎng)型木盒,木盒盒蓋內(nèi)又書有如下毛筆字:朝花夕拾安三七十七。

此書是周樹(shù)人先生之真筆也,思慕故人不盡。添四個(gè)字在此,這是魯迅先生書名也。

“安三”即日本人清水安三,木盒盒蓋內(nèi)的這段話應(yīng)出自他本人手筆,而“七十七”當(dāng)為他77歲時(shí)所書。“添四個(gè)字”即“朝花夕拾”,魯迅回憶性散文集的書名。這段話再清楚不過(guò)地告訴我們,日式條幅上署名“魯迅”的這16個(gè)毛筆字是他稱之為“故人”的“周樹(shù)人先生真筆”,這幅“真筆”是魯迅書贈(zèng)于他清水安三的。

這就需要梳理清水安三與魯迅的關(guān)系了。清水安三(1891-1988)并非等閑之輩。他是基督教徒。1917年他以唐朝鑒真和尚東渡日本傳授佛教為榜樣,由日本組合基督教會(huì)派遣,以宣教師(傳教士)身份來(lái)到中國(guó)沈陽(yáng)。1919年移居北京,進(jìn)入大日本支那語(yǔ)同學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)中文。1921年與夫人一起在北京創(chuàng)辦“崇貞平民工讀女學(xué)校”(后改名“崇貞學(xué)園”)。清水安三同情中國(guó)的五四新文化運(yùn)動(dòng),并參與日文《北京周報(bào)》的撰稿與約稿。正是在北京期間,他與日文《北京周報(bào)》的二位作者即魯迅和周作人周氏兄弟結(jié)識(shí)并開(kāi)始交往。

清水安三結(jié)識(shí)魯迅的時(shí)間,有1921年和1922年的不同說(shuō)法。(1)但無(wú)論魯迅還是周作人,他倆1921年的日記均無(wú)關(guān)于清水安三的明確記載。而按照清水安三晚年的回憶,他首次與魯迅見(jiàn)面還有點(diǎn)戲劇性:

至今我還清楚地記得第一次拜訪魯迅時(shí)的情景。嚴(yán)格地說(shuō),當(dāng)時(shí)我不是專程去拜訪魯迅而是去拜訪周作人的。可是,當(dāng)時(shí)不知是因?yàn)槲覜](méi)人介紹單獨(dú)去的緣故呢,還是周作人真的不在家,反正我被中國(guó)人慣用的“沒(méi)在家”這一擋箭牌擋住了,吃了閉門羹。……盡管被告知周作人沒(méi)在家,但我還是再三懇求聽(tīng)差的,說(shuō)只要給我五分鐘就行,請(qǐng)他一定行個(gè)方便。這時(shí),一個(gè)鼻子下蓄著黑胡須的中年男子從西廂房掀開(kāi)門簾,探出頭來(lái)說(shuō):“如果我也可以的話,就進(jìn)來(lái)吧,我們聊聊”。于是我進(jìn)了房間與他進(jìn)行了交談,沒(méi)想到這個(gè)人就是魯迅。(2)

可惜的是,魯迅1922年的日記至今不知下落,無(wú)法將清水的回憶與日記的記載進(jìn)行印證。

我們只能先從周作人日記中去尋找清水安三的蹤跡。清水安三首次出現(xiàn)在周作人日記中是在1922年4月10日,“清水君偕渡邊藤田二君來(lái)訪”。此后,“清水君”的名字多次出現(xiàn)在周作人日記中,或“清水君來(lái)”,或友朋宴聚,或周作人“至清水君宅”,其間魯迅會(huì)不會(huì)有時(shí)也參與呢?該年7月1日,清水安三還到八道灣周宅小住,次日由周作人送俄國(guó)盲詩(shī)人愛(ài)羅先珂和清水安三一同離京,因北京東站“無(wú)車復(fù)歸”,至3日方始送成。10月5日周作人日記又記云:“晚丸山、永持、清水三君來(lái)會(huì)餐,舊中秋”。1922年有閏五月,10月5日才是中秋節(jié),那么當(dāng)晚魯迅一定也在家,與周作人和清水安三等人一并“會(huì)餐”賞月吧?由此或也可知,周氏兄弟當(dāng)時(shí)與清水安三的聯(lián)系還是較為頻繁的。

清水安三的名字首次出現(xiàn)在現(xiàn)存魯迅日記中是1923年1月20日,該日魯迅日記記云:“晚愛(ài)羅先珂與二弟招飲今村、井上、清水、丸山四君及我,省三也來(lái)”。而同日周作人日記則記云:“晚邀今村、丸山、清水、井上諸君會(huì)食,共八人,十時(shí)半始散”。兩段日記互相對(duì)照補(bǔ)充,才構(gòu)成當(dāng)晚歡宴的全景,出席的八個(gè)人也一一落實(shí)。可以肯定的是,這次周氏兄弟確實(shí)與清水安三共宴暢敘了。但就在京時(shí)期總體而言,清水安三與周作人的關(guān)系似更為密切,如周作人該年3月14日“至東總布胡同訪清水君”、5月12日“午至東華飯店”與張鳳舉、徐耀辰、沈尹默、沈兼士、馬幼漁共同宴請(qǐng)清水等日本友人,魯迅均不在場(chǎng)。

魯迅日記中第二次出現(xiàn)清水安三的名字已到了該年8月1日,這時(shí)魯迅已與周作人失和,準(zhǔn)備遷出八道灣。這次見(jiàn)面魯迅日記中這樣記載:“上午往伊東寓治齒,遇清水安三君,同至加非館小坐”。魯迅一問(wèn)不喜喝咖啡,這次與清水在咖啡館小坐,一定有什么事要談。果然,55年以后,清水安三在東京對(duì)來(lái)訪的魯迅研究專家唐弢作了如下的回憶:

一九二三年八月一日,魯迅在日記里記著在伊東寓所遇見(jiàn)我,同至咖啡館小坐,因?yàn)橐峒遥柢囎印N艺J(rèn)識(shí)一個(gè)叫副本的海關(guān)稅員,是大山郁夫的弟弟,他有汽車。第二天搬家,弟兄倆鬧翻了。……后來(lái)從磚塔胡同搬到西三條,也是我給借的車子。(3)

可見(jiàn)清水安三還無(wú)意中介入了周氏兄弟失和后魯迅遷居事宜。清水安三最后一次出現(xiàn)在魯迅日記中是1924年5月7日,是日“下午清水安三君來(lái),不值”。也就是說(shuō)魯迅不在家,失之交臂了。

盡管清水安三在現(xiàn)存魯迅日記上總共只出現(xiàn)了三次,但他對(duì)魯迅一直十分尊敬和推重。早在1922年11月24、25和27日,他就以“如石生”的筆名在日本《讀賣新聞》“支那的新人”專欄連載《周三人》一文,介紹魯迅、周作人、周建人三兄弟,他對(duì)魯迅的評(píng)價(jià)不吝贊美之詞:

盲詩(shī)人愛(ài)羅先珂(Eroshenko)推崇周樹(shù)人為中國(guó)作家第一人,我也持這種觀點(diǎn)。正當(dāng)上海文士青社的每個(gè)人都在就《聊齋》中那些未寫好的故事隨隨便便寫文章的時(shí)候,發(fā)表了唯一稱得上是創(chuàng)作作品的人,實(shí)際上就是周樹(shù)人。(4)

這是繼青木正兒之后,日本學(xué)者第二次向本國(guó)介紹魯迅其人其文,僅憑這一點(diǎn),清水安三就功不可沒(méi)。直到晚年,清水安三還接連寫了《值得愛(ài)戴的大家:魯迅》(1967年)、《回憶魯迅》(1968年)、《懷念魯迅》(1976年)等文,以及在1979年會(huì)見(jiàn)唐弢時(shí)追憶魯迅,盡管有些細(xì)節(jié)有所出入,清水深情緬懷當(dāng)年與魯迅的交誼卻是一以貫之,他強(qiáng)調(diào):“我認(rèn)識(shí)很多中國(guó)人,但是象魯迅那樣平易近人、善解人意、談笑風(fēng)生、見(jiàn)識(shí)高深的人還未曾遇見(jiàn)過(guò)”。(5)

清水安三與魯迅之間既然有著這樣的淵源關(guān)系,那么,魯迅曾經(jīng)書贈(zèng)清水字幅就是完全可以想見(jiàn)的,是情理中事。事實(shí)上,已有不止一位中國(guó)學(xué)者提到清水珍藏著魯迅的書法作品。李明非是這樣說(shuō)的:“魯迅在日記中記載著清水安三的名字,他曾多次將自己的書法作品贈(zèng)與清水先生”。(6)聞黎明也說(shuō)過(guò):“清水先生非常敬仰魯迅,一直珍藏著魯迅送給他的書法作品”。(7)李說(shuō)是“多次”,聞?wù)f則未涉及次數(shù),但不管是一次還是多次書贈(zèng),他們對(duì)魯迅贈(zèng)送清水安三書法作品的具體內(nèi)容,均語(yǔ)焉不詳。

唯一的一次公開(kāi)披露魯迅寫給清水安三書法作品具體內(nèi)容的文章出現(xiàn)在1996年。該年日本《從地球的一點(diǎn)開(kāi)始》(又可譯作《來(lái)自地球的一角》)第92、93期合刊發(fā)表日本學(xué)者飯?zhí)锛傻摹队婶斞傅囊粡埫餍牌氲健胺畔峦赖读⒌爻煞稹薄芬晃摹:芸欤本遏斞秆芯吭驴?6年11月號(hào)又刊出李思樂(lè)《魯迅寄給清水安三的一張明信片》一文,文中全文轉(zhuǎn)錄了飯?zhí)锎宋牡娜瘴娜暮椭凶g全文并略加評(píng)說(shuō)。魯迅曾給清水安三寫過(guò)“放下屠刀,立地成佛。放下佛經(jīng),立地殺人”這四句16個(gè)毛筆字一事由此遂為日中讀者所知,雖然并未引起中國(guó)魯迅研究界足夠的關(guān)注。

飯?zhí)锛?1922—)編纂有《現(xiàn)代中國(guó)文學(xué)研究文獻(xiàn)目錄(1908—1945)》,1959年2月由日本汲古書院初版,1991年2月出版增補(bǔ)版。此篇短文正是從編纂這部工具書的話題切入的,飯?zhí)镎f(shuō):

在進(jìn)行這項(xiàng)工作時(shí),遇到了一些意外的、甚至不可思議的事情。第一件是無(wú)意中得到了魯迅(1881—1936)寄給清水安三(1891—1964)的一張明信片。……

這張明信片的寄出人署名是魯迅,收信人是“上海市徐家匯清水安三先生”。是用漂亮的毛筆字寫的,無(wú)日期,郵戳也模糊不清。因此,不能判定寄出的日期。因這明信片在《魯迅日記》、《魯迅書信集》中都未收錄,以致魯迅究竟什么時(shí)候?qū)懥诉@張明信片,則無(wú)從知曉。

魯迅在這張明信片上寫了以下四句話十六個(gè)字,因在明信片的正面有魯迅寫的“應(yīng)需回信”字樣,看來(lái)很可能是受清水的請(qǐng)求而寫的復(fù)信:

放下屠刀,立地成佛。

放下佛教,立地殺人。

意思是說(shuō),“如果放下屠刀,立地便可成佛。如果放下佛教,立地便可殺人”。(8)

這幾段文字公開(kāi)報(bào)道了魯迅曾經(jīng)書贈(zèng)清水安三這16個(gè)毛筆字,值得肯定。遺憾的是,其中也存在種種疑點(diǎn),容易產(chǎn)生誤解,有必要略加辨析。首先,飯?zhí)锊⑽刺峁┻@四句16個(gè)字的照片,以至我們難以判斷是否真的書于“明信片”上(日文“葉書”,一般譯為“明信片”,但也可視為“色紙”)。其次,飯?zhí)锊⑽锤嬖V我們他具體是什么時(shí)候“無(wú)意中得到”(或“找到”)魯迅這張“明信片”的。第三,飯?zhí)镌诔涍@四句16個(gè)毛筆字時(shí),竟然兩次把“放下佛經(jīng)”抄錯(cuò),抄成“放下佛教”。“放下佛經(jīng)”,是通順的、形象的,“放下佛教”,就不通了。如果“明信片”確在他手頭,按理不應(yīng)該犯這種錯(cuò)誤。這還不包括已為李思樂(lè)一文所指出的,飯?zhí)镌诮榻B清水生平時(shí)把清水的卒年也寫錯(cuò)了。

五四以后,留洋回國(guó)的文化人通信使用明信片不少,但魯迅致信友人,一般不大使用明信片。查《魯迅手稿全集?書信》,僅見(jiàn)1919年1月31日致錢玄同函和1926年9月11、13日致許廣平函寥寥數(shù)通使用明信片而已,而前者是錢玄同先寄魯迅明信片,魯迅才以明信片答復(fù)老朋友。而且,清水安三向魯迅索字固然完全有可能,但這四句16個(gè)字的內(nèi)容似不象魯迅“受清水的請(qǐng)求而寫”,而更象是魯迅主動(dòng)選定寫給信教(雖然不是佛教)的清水安三的。“應(yīng)需回信”四字似也文理不通,不夠禮貌,不象出之魯迅之手。綜上所述,我敢大膽推測(cè),也許飯?zhí)锛勺珜懘似涛臅r(shí)已屆75歲高齡,記憶時(shí)有失誤了?

不過(guò),飯?zhí)锛芍辽僖?jiàn)到過(guò)魯迅書贈(zèng)清水安三的這四句字幅,這一點(diǎn)應(yīng)該無(wú)可懷疑。他所說(shuō)的因?yàn)椤遏斞溉沼洝贰ⅰ遏斞笗偶范嘉词珍洠斞妇烤故裁磿r(shí)候在什么地方什么情況下寫了這四句字幅,“則無(wú)從知曉”,也確實(shí)都是實(shí)情。當(dāng)然,魯迅為友人書寫字幅,也有不寫上款和不落款時(shí)間的,他寫給清水安三的這四句字幅并非孤證。

“放下屠刀,立地成佛”是傳誦甚廣的佛家語(yǔ),宋釋普濟(jì)編《五燈會(huì)元》卷五十三:“廣額正是個(gè)殺人不眨眼底漢,放下屠刀,立地成佛”。清文康撰長(zhǎng)篇小說(shuō)《兒女英雄傳》第廿一回中也有“從來(lái)說(shuō)‘孽海茫茫,回頭是岸;放下屠刀,立地成佛”句。此語(yǔ)明白曉暢,但含義十分豐富,既可理解成停止作惡,立成正果;也可解釋為放下妄想、執(zhí)念,就是佛。魯迅對(duì)佛學(xué)深有研究,他自費(fèi)印行《百喻經(jīng)》,他的作品中大量使用佛家語(yǔ),都是明證。所以為信教的清水安三書寫“放下屠刀,立地成佛”,在他是信手拈來(lái),不足為奇。至于“放下佛經(jīng),立地殺人”,自然是魯迅的引申,不僅可與“放下屠刀,立地成佛”相對(duì)應(yīng),或者有所針對(duì),有具體所指,也未可知。當(dāng)時(shí)誰(shuí)在大念佛經(jīng)?我想起1934年,國(guó)民政府考試院院長(zhǎng)戴季陶和當(dāng)時(shí)已下野的北洋政府執(zhí)政段祺瑞等聯(lián)合發(fā)起,請(qǐng)第九世班禪喇嘛在杭州靈隱寺舉行“時(shí)輪金剛法會(huì)”,宣揚(yáng)“佛法”,(9)魯迅這四句16字會(huì)不會(huì)與此相關(guān)?如屬實(shí),那就頗具諷刺意味了。但只是一種猜測(cè),有待進(jìn)一步查考。

魯迅的書法作品,無(wú)論是大幅還是小幅,無(wú)論是精心之作,還是隨興所書,而今早都已是鳳毛麟角。從這個(gè)意義講,魯迅為清水安三書寫的這四句16字小幅的公之于世,實(shí)在是令人欣喜的。

注釋:

(1)1921年結(jié)識(shí)說(shuō),參見(jiàn)上海魯迅紀(jì)念館編:《魯迅與日本友人》,上海社會(huì)科學(xué)院出版社,2013年,第39頁(yè)。1922年結(jié)識(shí)說(shuō),參見(jiàn)《清水安三年譜簡(jiǎn)編》,清水畏三編:《朝陽(yáng)門外的清水安三》,北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2012年,第314頁(yè);樂(lè)融:《清水安三為何推崇魯迅》,《上海魯迅研究》2014年春季號(hào)。

(2)清水安三:《回憶魯迅》,清水畏三編:《朝陽(yáng)門外的清水安三》,第172—173頁(yè)。

(3)唐弢:《清水安三會(huì)見(jiàn)記》,《唐弢近作》,重慶:四川文藝出版社,1982年,第207—208頁(yè)。

(4)清水安三:《周三人》,日本《讀賣新聞》,1922年11月24日,轉(zhuǎn)引自清水畏三編:《朝陽(yáng)門外的清水安三》,第167—168頁(yè)。

(5)清水安三:《值得愛(ài)戴的大家:魯迅》,《朝陽(yáng)門外的清水安三》,第171頁(yè)。

(6)李明非:《清水安三先生與中國(guó):幾多鮮為人知的往事》,《外國(guó)問(wèn)題研究》1992年第3期。

(7)聞黎明:《序三從中國(guó)觀點(diǎn)看清水安三》,《朝陽(yáng)門外的清水安三》,第5頁(yè)。

(8)轉(zhuǎn)引自李思樂(lè):《魯迅寄給清水安三的一張明信片》,《魯迅研究月刊》1996年第11期。

(9)參見(jiàn)魯迅:《難行和不信》,《魯迅全集》第6卷,北京:人民文學(xué)出版社,2005年。 清水安三藏魯迅手書佛偈

黃喬生

(魯迅博物館副館長(zhǎng))

最近看到一件魯迅手書四句佛偈“放下屠刀,立地成佛;放下佛經(jīng),立地殺人”掛軸。此偈似曾見(jiàn)過(guò)。

原來(lái),1996年,北京魯迅博物館編輯出版的《魯迅研究月刊》登載了李思樂(lè)的《由魯迅的一張明信片想到的——放下屠刀立地成佛》一文,介紹的是日本中國(guó)文學(xué)研究者飯?zhí)锛稍凇稄牡厍虻囊稽c(diǎn)開(kāi)始》上發(fā)表的相關(guān)文章。

據(jù)飯?zhí)锛山榻B,十六字偈“放下屠刀,立地成佛;放下佛教,立地殺人”寫在一張明信片上,寄信人是“魯迅”,收信人是“上海市徐家匯 清水安三先生”,因?yàn)猷]戳蓋得太亂,不能確定寫作時(shí)間。另外,在明信片的正面還有手書“應(yīng)需回信”四字。

這次看到的魯迅手書十六字偈(有署名,24×20cm)則是裝裱成掛軸,并非飯?zhí)镂闹忻枋龅拿餍牌S讶送茰y(cè),可能是珍藏者或他人將明信片背面揭裱制成掛軸。這樣一來(lái),飯?zhí)镂闹刑岬降拿餍牌摹罢妗本土聿厮幓虮粊G棄了。這其實(shí)是很可惜的,我覺(jué)得清水先生不會(huì)如此毀掉原件。而且,掛軸手跡的尺寸比常見(jiàn)的明信片大得多,如果郵寄,須有一個(gè)信封,而非明信片。

因此,我推測(cè)這可能是另外一件魯迅手跡。

掛軸裝在一個(gè)雅致的小木盒里,盒蓋內(nèi)側(cè)有清水安三親筆題識(shí):“朝花夕拾,安三 七十七”,又有一段小字道:“此書是周樹(shù)人先生之真筆也。思慕故人不盡,添四個(gè)字在此,這是魯迅先生書名也。”

清水安三1891年出生于日本滋賀縣的一戶普通農(nóng)家,1917年作為天主教神甫被派到中國(guó)傳教,1920年在北京朝陽(yáng)門外創(chuàng)立崇貞女子學(xué)園(曾名朝陽(yáng)門中學(xué),今陳經(jīng)綸中學(xué)),后曾在天橋附近創(chuàng)辦救濟(jì)院愛(ài)鄰館。他在北京期間,擔(dān)任過(guò)日文《北京周報(bào)》記者,寫了大量報(bào)道,把中國(guó)社會(huì)現(xiàn)狀介紹給日本讀者。他與魯迅兄弟相識(shí),曾到八道灣十一號(hào)周宅訪問(wèn)。魯迅日記中有不少關(guān)于清水安三來(lái)訪的記載。清水后來(lái)寫了多篇文章介紹他與魯迅的交往,說(shuō)他與魯迅“交往甚密”,并自認(rèn)為是“最初向日本介紹魯迅的”。清水安三1946年回日本,創(chuàng)立了櫻美林學(xué)園,1988年去世。他為魯迅手跡掛軸寫題記是在他77歲的1968年。

清水安三逝世五年后,飯?zhí)锛蓪懥松鲜鑫恼隆?duì)于這篇文章,中國(guó)研究者在介紹時(shí)已經(jīng)指出一些訛誤之處。例如,文中說(shuō)清水安三逝世于1964年。假如不是筆誤或印刷錯(cuò)誤,很可以說(shuō)明飯?zhí)锱c清水安三并不熟悉,其對(duì)明信片的知識(shí)可能得之于他人轉(zhuǎn)述。筆者也看到掛軸與飯?zhí)锝榻B的明信片之間的一個(gè)明顯的差異:“明信片”上第三句是“放下佛教”,而掛軸上寫作“放下佛經(jīng)”。現(xiàn)行《魯迅全集》第8卷《集外集拾遺補(bǔ)編》根據(jù)飯?zhí)锏奈恼率珍浰木浞鹳?第三句正是“放下佛教”),命名為《題寄清水安三》,寫作時(shí)間定為1923年。因?yàn)轱執(zhí)锏奈恼聸](méi)有配發(fā)明信片圖像,魯迅文集似應(yīng)將此偈中的“佛教”改為“佛經(jīng)”。不過(guò),掛軸也不能成為否定明信片存在的證據(jù),我們期待明信片的出現(xiàn)。有一點(diǎn)是明了的:飯?zhí)锘蛳蛩榻B明信片的人并沒(méi)有見(jiàn)過(guò)掛軸上這幅手跡。如果他們見(jiàn)到了掛軸,文章就不會(huì)不介紹木盒蓋內(nèi)側(cè)清水安三的題識(shí)。

不妨做這樣的推測(cè),魯迅曾寄給清水安三寫有四句佛偈的明信片,清水安三收到后,注上“應(yīng)需回信”。回信在表示感謝的同時(shí),提出另寫一幅字體較大者的請(qǐng)求。魯迅滿足了清水安三的要求,在行文中把“佛教”寫成“佛經(jīng)”。

在與魯迅有密切交往的日本文化界人士中,清水安三是一個(gè)重要人物。清水回憶說(shuō):“我是一九一九年五四運(yùn)動(dòng)之前,從沈陽(yáng)來(lái)到北京的。一九二四年前往美國(guó),住了三年。以后也在上海和魯迅見(jiàn)過(guò)面。”新文化運(yùn)動(dòng)諸大家中,清水與周作人過(guò)從甚密。有一次他去八道灣11號(hào)周宅拜訪周作人不遇,正要離開(kāi),一位中年男子從廂房探出頭來(lái)說(shuō):“如果您肯見(jiàn)我,請(qǐng)進(jìn)來(lái)吧,我們談?wù)劇!边M(jìn)屋后清水才知道,這人是他早想拜見(jiàn)的魯迅先生。1921年和1923年的魯迅日記記載多次與清水的交往,如1923年1月20日,“晚愛(ài)羅先珂君與二弟招飲今村、井上、清水、丸山四君及我,省三亦來(lái)。”清水說(shuō),魯迅人格中留給他印象最深刻的是“為人非常善良,但直言不諱”。清水曾將自己寫的漢詩(shī)交給魯迅修改。魯迅幾乎一字不落地做了修改,并勸說(shuō)清水:“你不要做漢詩(shī)了,日本人不適合。”魯迅批評(píng)日本人的漢詩(shī)只講道理,不講詩(shī)趣。清水深受觸動(dòng),后來(lái)多次向人講述這個(gè)情節(jié)。

魯迅定居上海后,清水介紹日本人給魯迅,其中包括內(nèi)山書店老板內(nèi)山完造。從魯迅日記中可以看出,1931年是兩人一生第二個(gè)密切交往期。5月6日,清水和增田涉一起拜訪了魯迅,幾天后,魯迅和增田涉回訪清水于花園莊,共進(jìn)晚餐。當(dāng)年的魯迅日記中不斷有“清水君來(lái)并贈(zèng)水果一筐”、“邀清水、增田二君飯”、“邀清水、增田、蘊(yùn)如及廣平往奧迪安大戲院觀聯(lián)華歌舞團(tuán)歌舞”、“得清水君所寄復(fù)制浮世繪五枚”、“得清水君所贈(zèng)刈田岳磧河底石所刻小地藏一枚”等記載。1931年11月清水回日本,魯迅設(shè)宴送行。清水再來(lái)上海與魯迅交往,是1935年11月6日,“清水三郎君見(jiàn)訪并贈(zèng)時(shí)鐘一具。”此后的交往就很少了。

魯迅手書佛偈的前兩句“放下屠刀,立地成佛”,為人所習(xí)見(jiàn)。《續(xù)傳燈錄》卷第二十八《大鑒下第十六世?昭覺(jué)圓悟克勤禪師法嗣》:“廣額正是個(gè)殺人不眨眼底漢。飏下屠刀立地成佛。”明彭大翼《山堂肆考?征集》卷一:“屠兒在涅槃會(huì)上,放下屠刀,立便成佛,言改過(guò)為善之速也。”但魯迅筆鋒翻轉(zhuǎn)寫下“放下佛經(jīng),立地殺人”,卻很具批判性和諷刺性,帶有魯迅一貫的思想深刻、言辭犀利的特點(diǎn)。

假如這幅手跡是真跡的話,我推測(cè)可能寫于1931年前后。這一年魯迅、內(nèi)山完造、增田涉和清水安三在上海見(jiàn)面交談相當(dāng)頻繁。有一天,魯迅到住處附近的內(nèi)山書店談天。談話間,內(nèi)山完造感慨地說(shuō):“我在上海居住了二十年之久,眼看中國(guó)的軍閥政客們的行動(dòng),和日本的軍閥政客的行動(dòng),真是處處相同;那就是等待時(shí)機(jī),一朝身在要職,大權(quán)在握,便對(duì)反對(duì)他們的人們,盡其殺害之能事,可是到了局勢(shì)對(duì)他們不利的時(shí)候,又像一陣風(fēng)似地銷聲匿跡,宣告下野,而溜之大吉了。”魯迅覺(jué)得這番話說(shuō)得好,第二天據(jù)此寫成《贈(zèng)鄔其山》(鄔其山為內(nèi)山完造中文名)一詩(shī):“廿年居上海,每日見(jiàn)中華。有病不求藥,無(wú)聊才讀書。一闊臉就變,所砍頭漸多。忽而又下野,南無(wú)阿彌陀。”如果將這首詩(shī)濃縮一下,特別是把后四句加以引申,就是魯迅手書四句佛偈的精神了。

魯迅性格剛烈,堅(jiān)持原則,厭惡社會(huì)上那些無(wú)特操者。上海時(shí)期,他的雜文中頗多此類人物形象,例如他曾批評(píng)戴季陶說(shuō):“他的忽而教忠,忽而講孝,忽而拜懺,忽而上墳,說(shuō)是因?yàn)閼曰谂f事,或籍此逃避良心的責(zé)備,我以為還是忠厚之談,他未必責(zé)備自己,其毫無(wú)特操者,不過(guò)用無(wú)聊與無(wú)恥,以應(yīng)付環(huán)境的變化而已。”在另一篇雜文中,他諷刺中國(guó)官場(chǎng)怪狀說(shuō):“古時(shí)候雖有‘放下屠刀,立地成佛’的人,但因?yàn)橐灿小畔鹿儆。⒌啬罘稹K于又‘放下念珠,立地做官’的人,這一種玩意兒,實(shí)在已不足以昭大信于天下:令人辦事有點(diǎn)為難了。”魯迅雖不信教,但對(duì)于信仰堅(jiān)定、舍身求法的人心懷敬佩,常致贊辭,無(wú)論其信仰的是什么教派。他對(duì)基督教徒內(nèi)山完造和清水安三有好感,就因?yàn)樗麄內(nèi)粘:V信力行,不是忽而這樣、忽而那樣的無(wú)特操者。清水安三1910年考入京都的同志社大學(xué)神學(xué)部,大學(xué)五年級(jí)時(shí)讀到德富蘇峰的《支那漫游記》,又在奈良唐招提寺了解到鑒真和尚的事跡,遂立志到中國(guó)傳教,以回報(bào)鑒真和尚歷盡磨難為日本帶來(lái)佛教的恩德。他熱愛(ài)中國(guó),真心關(guān)切中國(guó)的命運(yùn)和人民的疾苦,盡力幫助普通民眾擺脫苦難生活,不懼與日本軍國(guó)主義者抗?fàn)帯K浞终J(rèn)識(shí)到魯迅的價(jià)值,贊揚(yáng)魯迅“痛苦地詛咒了真正黑暗的人生”、“將中國(guó)的舊習(xí)慣和風(fēng)俗加以咒罵”的思想和文風(fēng)。

清水安三喜歡魯迅這一半抄錄一半發(fā)揮的四句偈,請(qǐng)魯迅書寫,裝裱珍藏,正在情理之中。